鲁大荒 @AISERLU

#MIDJOURNEY #CHATGPT #AIGC

想象力是什么?它不仅仅是头脑里浮现出新图像的能力,更是将声音、味道、触觉乃至痛觉和情绪都纳入心灵表征的力量。想象力让我们看到世界之外的景象,也帮助我们在现实中理解难解的事物。从某种意义上说,每个新概念的诞生,都离不开对既有经验的重组:我们在脑海中拼接熟悉的画面和感知,才得以创造出前所未有的意象。想象力并非凭空出现,它源于记忆与感受的积累,在童年的丰富体验中茁壮成长,却往往在成长教育与社会规范的严谨逻辑面前被压抑。幸运的是,大脑具有可塑性:持续地观察、阅读和试图创造,都可以激活那条连接现实与虚构的神经通路,延续并强化想象力。想象力虽然脆弱,但绝不会自我终结。它可能在世俗喧嚣和机械的工作中暂时沉睡,但只要我们愿意停下来凝视星空、聆听故事,想象之火总能重新点燃。

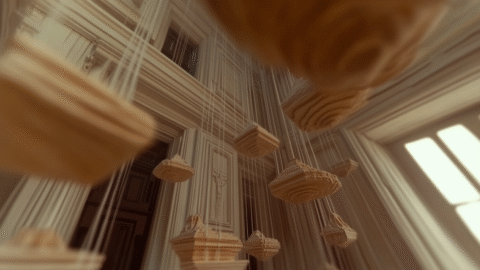

在艺术史中,人们常以“高地”与“低地”来区分文艺传统。文艺复兴时期,意大利的“高地”画家崇尚理性美学:和谐的比例、严谨的透视,以及理智塑造出的圣母与神祇形象被视为至高典范。他们的创作聚焦在完美的美学秩序上,而位于“低地”的尼德兰画派,虽然同样光芒夺目,却因题材贴近乡村生活、充满宗教寓言和奇幻想象,一度在正统美学体系中被边缘化。比如荷兰画家博斯(Hieronymus Bosch)以其满布恶魔、怪异机器和混沌乐园的画面,直面人性的贪婪与堕落,他的作品当时许多人甚至难以领悟其中象征意义。勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)笔下的乡村狂欢与荒诞寓言,更是以朴素中见深意的手法,反映了世俗伦理与社会百态。传统理性美学只看重对称与秩序,容易忽略这些匠心独运的细节和想象的魔力。然而正是这股富饶的想象力,吸引了后世的目光:二十世纪的超现实主义大师们如达利、米罗曾亲赴普拉多博物馆,仔细观摩博斯的《地乐园》,并公开称博斯为艺术的导师,他们将梦境中的怪诞与无意识带入现实画布。

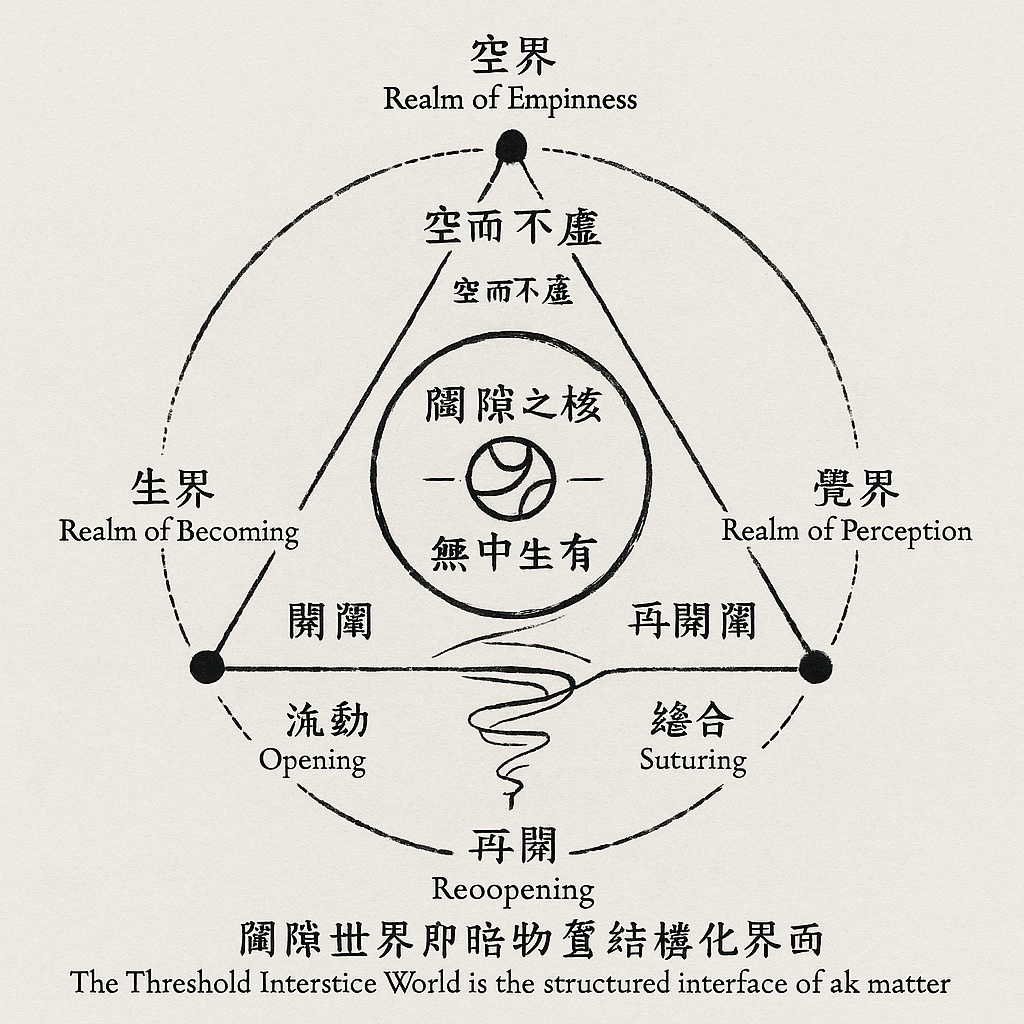

作为丝绸之路上的交汇之地,敦煌石窟并非诞生于正统朝廷的美术系统,而是在僧侣、工匠、旅人、商贾的协力之下,一点点铺陈出的图像宇宙。那些飞天、千佛、九色鹿、地狱图卷、五台山变文,不受线性透视与比例束缚,而是将神话、伦理、宇宙秩序、人间苦难以一种重重叠叠、色彩绚丽却逻辑跳跃的方式缝合在一起。那是一种非理性但极有精神逻辑的图像体系,其想象力不输任何一个超现实主义者。在当代艺术中,敦煌正悄然成为想象力复兴的资源场。VR复原、AI动画、算法生成图像作品中,越来越多艺术家不再只引用西方经典,而是从敦煌壁画中提取视觉语法,重构面向未来的神话原型。在那里,我们看见的不是过去的“东方记忆”,而是想象作为生命力的一种东方表达方式——它在历史的缝隙中生长,却在今天面对技术与记忆崩解之际重新发声。由此可见,那些曾被传统正统低估的“低地”图像,恰恰蕴含了近代想象力的源头。它们的复兴提醒我们:仅凭纯粹形式的美无法穷尽想象的力量;要理解艺术的深度,必须将其纳入与文化、历史的复杂关系中考量。

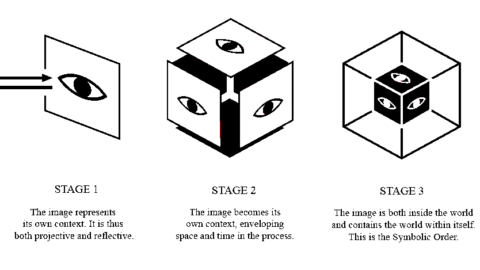

今天,我们也看到经典形象在流行文化中的反讽命运。拿达·芬奇的《蒙娜丽莎》来说,这位被誉为艺术史巅峰之作中女人的淡淡微笑,如今已经成了网络表情包的常客。她那本来令人玩味的神秘表情,被剪裁、变形、置入各种恶搞场景,成为一种可以任意套用的“万能模板”。这种现象本身便是一种悖谬:一个历史名作被反复复制和消费后,其独特性实际上被削弱了,也让我们反思想象力何去何从。如果每个人使用相同的经典元素拼贴新的笑柄,我们到底是在想象,还是在重复?当文化产物一旦被廉价复制并泛滥时,它们的神圣度就开始崩解,留下的是平庸与厌倦。这并非专属于卢浮宫名画,同样出现在各种元素循环的数字时代:流行符号被拼贴、经典美学被挪用、幽默和讽刺充斥其间,这既显现出大众创造力的热情,也暴露了想象空间的枯竭。

在这样的语境中,我们不妨回头审视哲学家对“艺术终结”的论断。黑格尔早在十九世纪就认为,艺术曾经是人类精神表达的最高形式,但当理性哲学成熟后,艺术便完成了其历史使命——精神从通过艺术形式的符号化转向了自我阐释和思辨。简言之,艺术的“终结”并不意味着艺术消亡,而是艺术时代的灵性作用转入另一个平台;艺术的符号已经浸入思想之中,艺术自身的线性发展不再是主流。同样地,二十世纪的美国哲学家Arthur Danto也提出,“艺术终结”的概念:在现代艺术制度中,任何东西只要被艺术界赋予了意义,就成为了艺术,他用“情境”或“关系结构”来解释艺术作品的本质。他指出,艺术不再局限于物质的美学特征,而是一种置于语境和历史脉络中的整体——一个现象只有在与其它一切因素构成的“关系整体”中才能被理解。换言之,当一个物件或图像可以在博物馆里被称为艺术,那么后现代艺术史的故事线已经完结,因为它已不再遵循从古典到现代的美学演进逻辑。对丹托而言,正是在杜尚祭出小便池、沃霍尔展出《布里洛盒子》的那一刻,传统艺术史的线性演进逻辑走到了句点。艺术不再是风格的更替,而转向对‘什么是艺术’的元反思。

而今,随着AI时代的来临,这种重组文化语境的趋势愈加明显。大型语言模型和图像生成等技术,使得创作的门槛前所未有地降低。现今任何人只需敲击几行文字提示,便能获得一幅风格多样的图像,甚至一个故事提纲。这种“协同想象”意味着:想象力不再只停留在个体头脑或手工技艺上,而是被集体语料库和算法“编织”出来。在这个由大语言模型与多模态图像模型织构的时代,我们见证了一个新的现象:“Ghibli时刻”的泛滥。这并非宫崎骏的电影本身,而是指一种被无限复制的图像感性——光影柔和、颜色温润、情绪轻盈,仿佛所有事物都被包裹进了一种通感式的童年怀旧。这种图像美学已经内化为某种“普遍喜欢的格式”,甚至成了默认的“想象模板”。这些新的版本以幽默或讽刺的方式呈现经典,同时也提醒我们:人类从未停止对图像符号的改造。不论是模型输出的抽象作品,还是对历史名画的数字化拼贴,它们都在显示一个事实——想象力的表达形式多样化了,它不再被限定于一座画廊或一个物理空间,而是融合现实在虚拟空间里无处不在地游走。

由此观之,“艺术史的终结”并非想象力的谢幕,而是想象谱系的换道与延续。当艺术不再是定义创作的唯一标签,想象力反而更得以自由重组。当AI技术重新洗牌我们的文化符号时,人类未竟的想象力旅程才刚刚启程。换言之,在这个被宣称“终结”的节点,恰是想象力创造“新物种”的开始:我们不妨以哲学的冷静注视未来,让想象在新的媒介中继续书写未完的故事。艺术史的落幕,也正意味着想象力的开篇,在无尽的虚拟与现实边界之间徐徐展开。

转载请注明:

作者|鲁大荒, 微米公司创始人,创新策略、数字资产管理专家

©️AiserLu #MidJourney #ChatGPT #AIGC|Rebui1t.com